2025年4月23日上午9:00在中国海洋大学基础教学中心115教室内座无虚席,北京师范大学教育学部董艳教授以“跨学科搭桥,智能体添翼:教育技术的逆袭之路与时代担当”为题,为师生带来了一场兼具学术深度与实践启发的专题讲座。本次讲座由教育系于晓丹副教授主持。

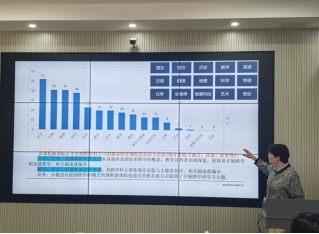

讲座伊始,董艳教授以自身科研经历为引,回顾了STEAM教育在中国的发展历程。她提到,早年与科学教育专家郑永和教授合作时,曾因“STEAM与传统科学教育差异”的质疑而备受压力,但最终通过国际视野与本土实践的结合,验证了跨学科协作的独特价值。“STEAM不是简单的学科叠加,而是通过真实问题串联知识,让学生像科学家一样思考。”她以青岛二中学生设计“海洋垃圾处理装置”的案例,阐释了跨学科学习如何激发学生的实践热情。她强调了2022年新课标中“跨学科主题学习”的重要性,但也坦言当前中小学教师面临“理论悬浮化”“协作动力不足”等挑战。“有的老师连新课标都没读过,如何推动改革?”她呼吁高校与基础教育界建立更紧密的联动机制,并分享了与浙江、深圳等地学校合作的实践经验。

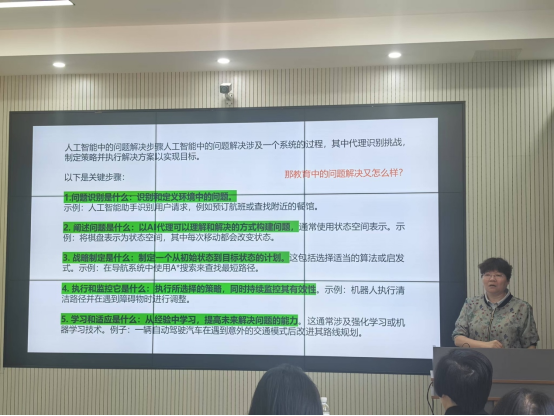

人工智能如何赋能教育?董艳教授为大家展示了多个“接地气”的应用场景。她现场演示了与华侨大学团队开发的教案生成平台“跨科3问”,输入学科、学段等信息后,系统依托通义千问大模型快速生成教学设计框架,引发台下师生惊叹。“过去老师备一节课要花几小时,现在AI辅助下可能只需几分钟。”她同时提醒,技术不能替代教师的创造性,“智能体的价值在于解放重复劳动,让教师更聚焦于育人本质”。 谈及智能体的未来,董艳以厦门双十中学部署的校园智能体为例,她认为一个好的智能体应该具备“环境感知、推理分析、学习改进、行动决策”能力,为学生提供个性化学习支持。她还特别提到“认知工程”概念,指出下一代教育智能体需突破“知识搬运”,迈向深度认知协作。尽管AI技术为教育带来机遇,但仍需警惕“幻觉”问题、伦理争议及数据隐私风险。她呼吁教育技术从业者关注“认知工程”等前沿方向,推动智能体从工具属性向协作伙伴转型。同时,她指出教育技术学科面临人才培养与市场需求脱节的挑战,建议学生提升AI素养,主动探索跨学科协作,把握国家教育数字化战略机遇。

讲座尾声,董艳教授以李政道图书馆、柳州紫荆花等生活化的内容,启发师生关注生活场景中的教育创新。本次讲座不仅为中国海洋大学师生提供了教育技术前沿视角,为推动智能时代教育高质量发展提供了理论参考与实践路径,更通过生动案例与互动讨论,激发了师生对教育创新的思考。

(通讯员:刘伊伊) |